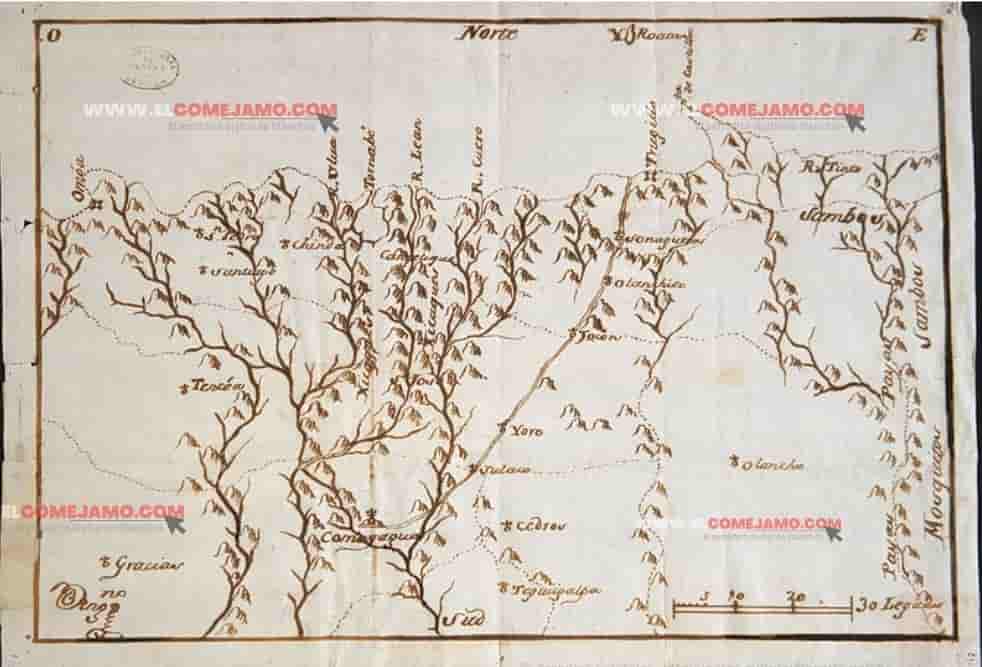

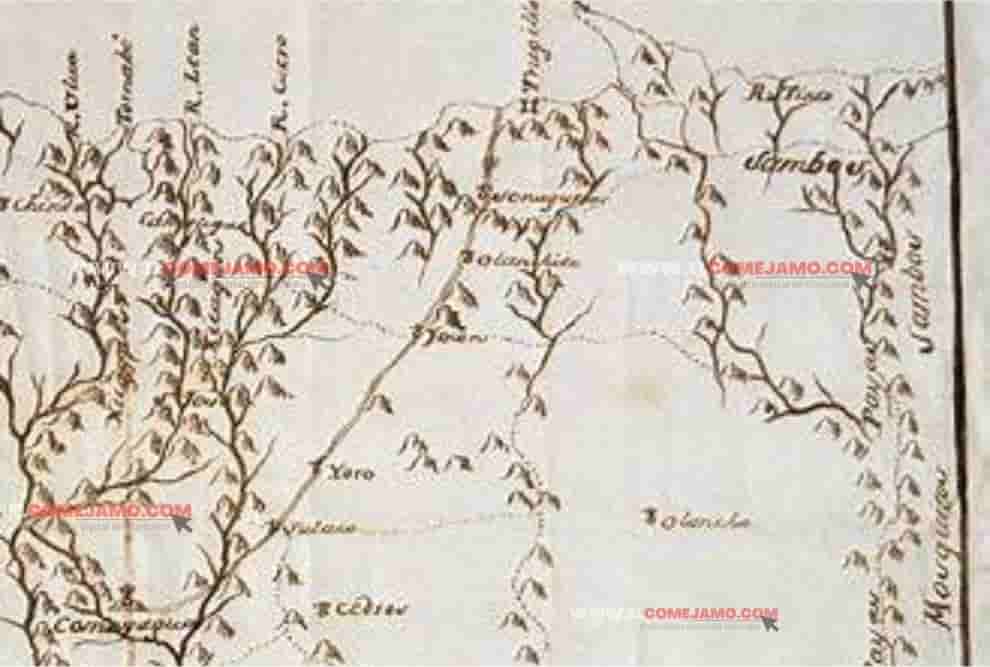

Un mapa colonial, de tinta ocre y montes dibujados como espinas, vuelve a mostrarnos la ruta que cosía el litoral con la capital de la provincia: el Camino Real que partía del puerto de Trujillo, subía por Sonaguera y Olanchito, enfilaba por Jocón y Yoro, trepaba Sulaco y desembocaba en Comayagua.

Era la columna vertebral del dominio español: por él viajaban correos, convoyes, tributos y decisiones; por él también caminaron pueblos originarios, cargadores, mercaderes y soldados.

El trazo aparece en cartas del Archivo General de Indias y en descripciones modernas que recuperan su itinerario, hoy casi borrado por carreteras y maleza.

Antes de ser “camino del rey”, este corredor fue territorio tolupán. Las crónicas etnohistóricas sitúan a los tolupanes —llamados también xicaques— en amplias franjas del norte y nororiente, con presencia histórica en Olanchito, Yoro, Yorito, Victoria, Morazán y El Negrito, y expansiones hacia el valle del río Sulaco; parte de estos grupos migró y preservó lengua y tradiciones en la Montaña de la Flor.

Así, varios tramos del Camino Real cruzaban tierras habitadas o usadas por ellos para cacería, agricultura itinerante y tránsito interaldeano.

En ese paisaje de selva húmeda y lomas quebradas, la resistencia tolupán dejó huellas: fuentes coloniales los registran como un pueblo que se opuso al avance español en el norte, y la antropología del siglo XX estudió su organización social y mitología, mostrando continuidad cultural pese a siglos de presión externa.

¿Ruta del oro? Minería a la sombra del Camino

El interés minero de la Corona fue constante, pero la explotación más sostenida del período colonial hondureño se concentró tierra adentro (Tegucigalpa–Yuscarán–Cedros) y en distritos administrados desde Comayagua, donde la Caxa Real (1739–1741) recibía y resguardaba tributos y metales.

Por eso, aunque el tramo Trujillo–Sonaguera–Olanchito–Jocón–Yoro–Sulaco fue ruta logística clave, las evidencias disponibles no lo señalan como cinturón minero mayor en época colonial, sino como corredor de tránsito hacia centros productivos y administrativos del interior.

Al final del trayecto, ya próximo a Comayagua, la toponimia y la tradición histórica confirman vetas y lavaderos que darían nombre —ya con auge republicano— al municipio de Minas de Oro, vinculado al río Sulaco y a cerros metalíferos; un indicio de recursos minerales en el entorno terminal de la ruta.

Más al oriente, fuera del eje inmediato del Camino Real pero dentro del hinterland atlántico, las fuentes del XIX mencionan minas como Guanacaste (Olancho), evidencia de la riqueza dispersa de la cordillera oriental que, sin embargo, no convierte al tramo costero–yoreño en distrito minero colonial primario.

La carta antigua muestra ríos —Ulúa, Leán, Cangrejal, Sico–Tinto— y caminitos que se bifurcan como raíces. En ella laten parajes tolupanes (Luquigüe, Subirana, Siriano, Locomapa… hoy documentados en Yoro) y pueblos de posta donde se cambiaban bestias, se curaban heridos del monte y se contaban noticias del reino.

Sobre ese papel, el Camino Real no es solo geografía: es memoria de conquista, tránsito y resistencia.

Desde el muelle de Trujillo, donde arribaban los botes, hasta la Caxa Real de Comayagua, donde se contaban los pesos y los quintos, el Camino Real fue arteria vital.

Hoy, entre Sonaguera y Olanchito, por Jocón y Yoro, y a través de Sulaco, sobreviven tramos de terraplén, topónimos indígenas y la memoria de quienes caminaron antes que los mapas. Recuperar ese relato —con pueblos tolupanes al centro y la minería puesta en contexto— es una forma de devolverle voz a la ruta que hizo posible el país.