Yo lo vi. No en documentos sellados ni en discursos oficiales, sino en los gestos cotidianos del poder, en los pasillos donde se decidía el destino de otros sin que nadie firmara nada. A comienzos del siglo pasado y hasta bien entrados los años setenta, las compañías bananeras que operaban en el norte de Honduras aprendieron a moverse con una destreza casi elegante entre los laberintos de una burocracia que podía frenar cualquier iniciativa… o acelerarla, siempre que el asunto llevara el sello invisible de los generosos empresarios extranjeros.

Era un secreto a voces. Los sobresueldos no figuraban en planillas oficiales, pero todos sabían quién los recibía. Funcionarios públicos útiles para proteger intereses privados comenzaron a aparecer, discretamente, en nóminas paralelas: ministros del gabinete presidencial, diputados del Congreso Nacional, comandantes militares, magistrados, jueces e incluso alcaldes municipales.

El salario del Estado —bajo, atrasado con frecuencia— se complementaba con un pago puntual y abundante que llegaba desde las oficinas de las fruteras.

A cambio, el favor debía devolverse. Yo supe de maquinistas liberados después de arrollar a un campesino que dormía sobre la línea férrea; de dirigentes incómodos expulsados por atreverse a hablar de sindicatos; de altos empleados que salían libres tras causar la muerte de alguien en una borrachera o en un pleito doméstico. La justicia, en esos casos, no era ciega: miraba hacia donde le indicaban.

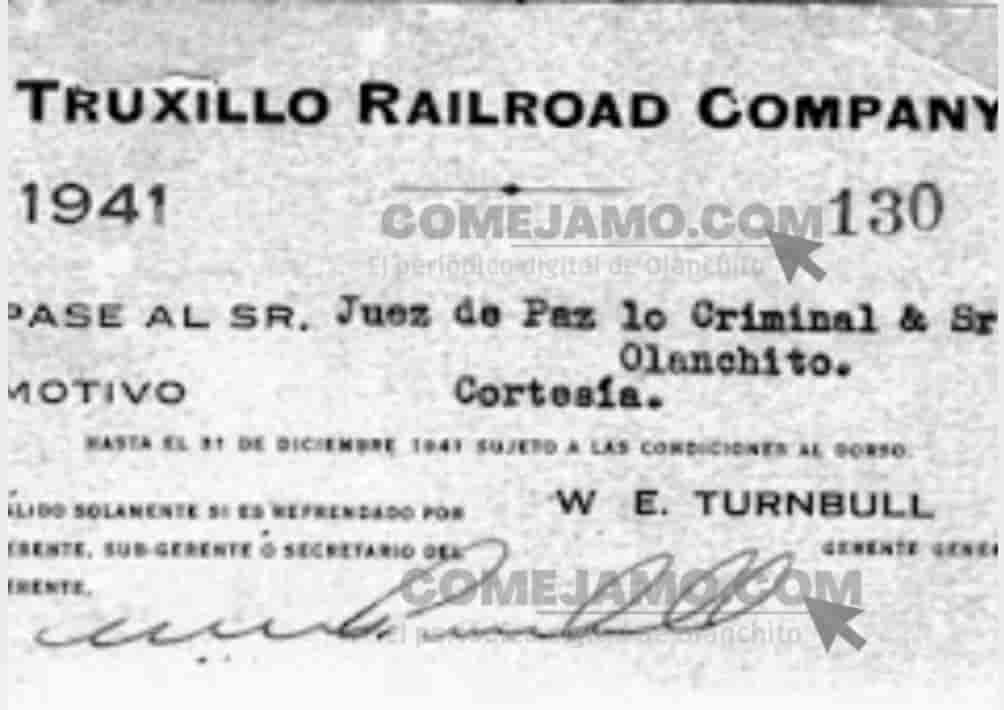

Pero no todo era dinero. También estaban las “cortesías”, pequeñas atenciones que alimentaban la vanidad local y construían lealtades duraderas. Un pase gratuito para viajar en tren, sin pagar un centavo, bastaba para elevar el estatus del beneficiado. Yo los vi subir al vagón con la frente en alto, separados del resto de sus compatriotas por un privilegio silencioso que decía mucho sin decir nada.

Esas cortesías no eran inocentes. Eran una forma de marcar distancia, de recordarle al favorecido que ya no pertenecía del todo al mismo lado del andén. Así se construyó un poder que no siempre necesitó leyes, sino favores, silencios y boletos de tren.

Hoy, al revisar esos rastros del pasado, publicamos un pase de la Truxillo de Olanchito, uno de esos documentos que parecen pequeños, pero que explican grandes cosas.

No conocemos el nombre del juez que lo utilizó. Tal vez nunca lo sepamos. Pero el papel habla por sí solo: es la evidencia de una época en la que el banano no solo movía trenes y mercancías, sino también conciencias, voluntades y destinos enteros en el norte de Honduras.